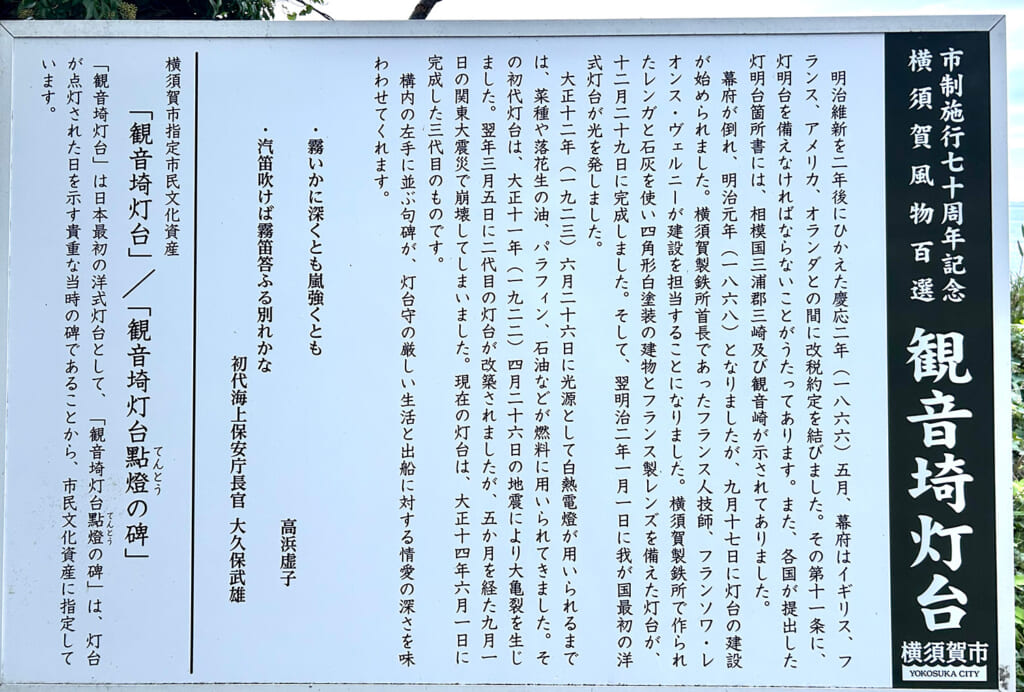

灯台記念日が11月1日なのは、パンフレットによると日本初の洋式灯台観音埼灯台(かんのんさきとうだい)の建設に着工した日が旧暦の明治元年9月17日で、新暦に直すと11月1日になることから昭和23年観音埼灯台点灯80周年記念式典を11月1日に行なって制定されたものなのだとか。

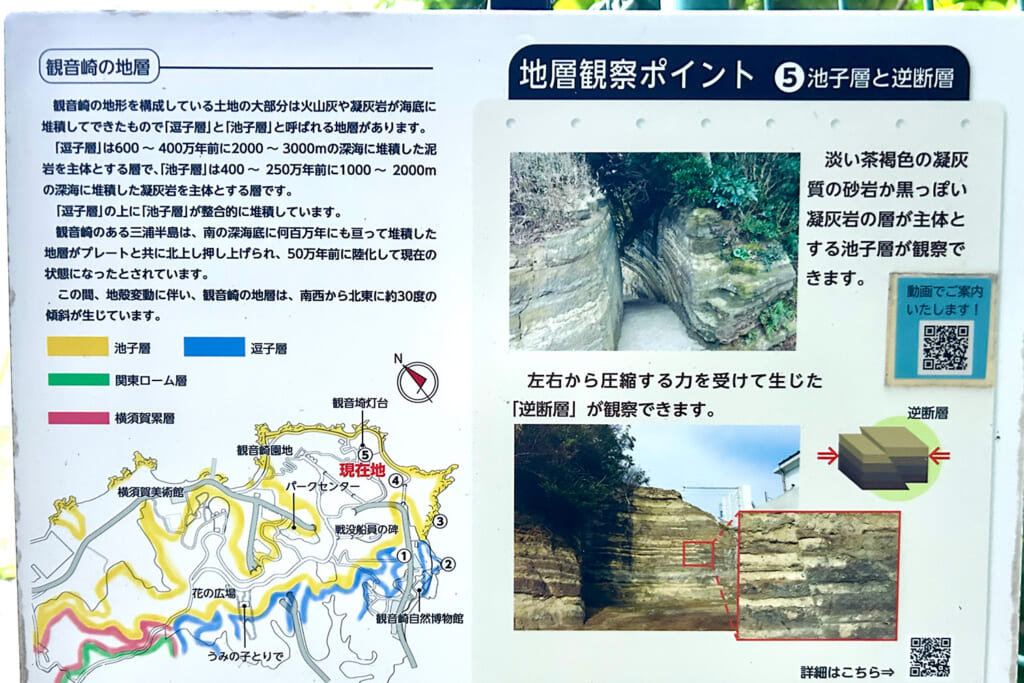

地震により2度の倒壊を経験した観音埼灯台

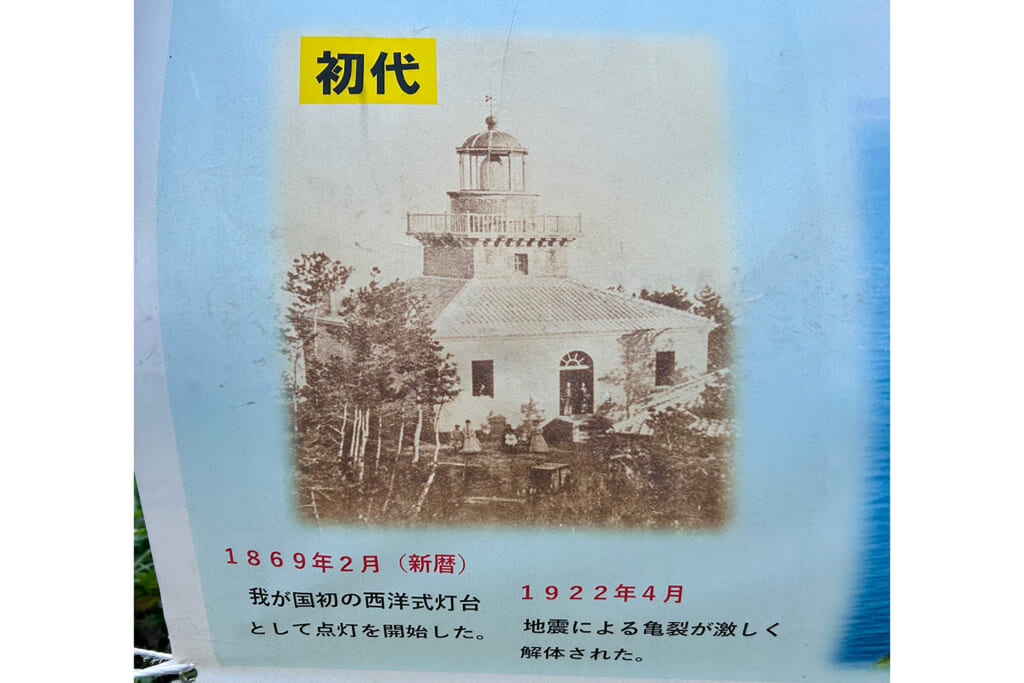

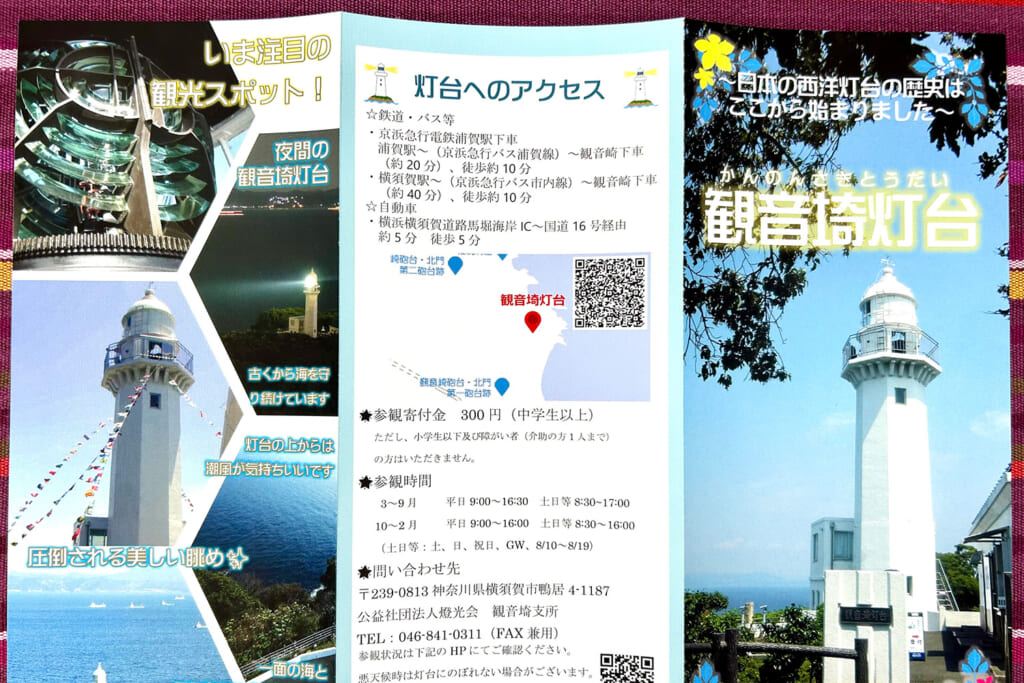

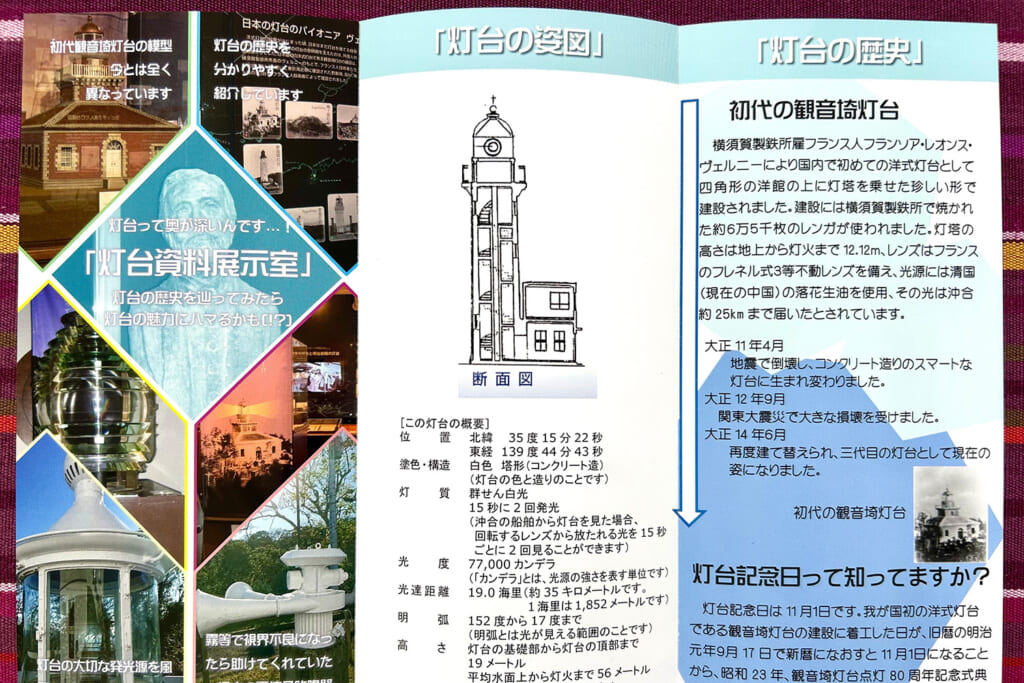

出かけてみて調べてみると灯台っていろいろと面白いですね。神奈川県横須賀市にある観音埼灯台は今の灯台が3代目です。初代の観音埼灯台は四角形の洋館の上に灯塔がある珍しいカタチでした。点灯年日は明治2年1月1日です。

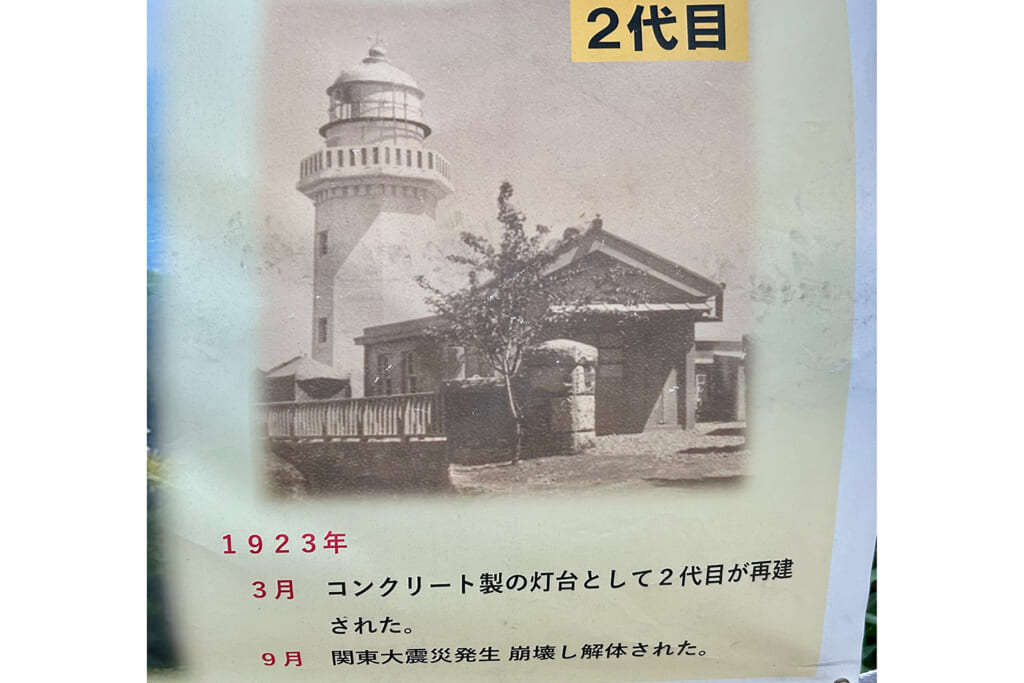

しかし残念ながら地震で倒壊してしまいました。2代目はコンクリート造りのスマートな灯台に生まれ変わりましたが……なんと関東大震災により損壊したことで、今の3代目が建てられたのが1925年です。

海軍水路部が使用していた海図で“埼(さき)”を採用

2025年の今年で復興再建から100周年です。観音埼灯台(かんのんさきとうだい)のさきの字は埼玉県の埼で“さき”と読みます。ちなみに地名は観音崎(かんのんざき)と読みます。ややこしいのですがなんでなのか? 東京湾付近では地図帳には野島崎、観音崎と記載されていますが、海図には野島埼、観音埼と記載されます。

これは海上保安庁海洋情報部が明治時代の海軍水路部の頃から埼を海図に採用しているからです。かたや国土地理院では前身の陸軍陸地測量部が崎を使っていたからなのだとか。なんとも紛らわしくて、筆者は観音崎灯台とずっと勘違いしていて、現地を訪れて調べてみてはじめて知りました。温泉に泉質があるように灯台にはそれぞれ灯質があります。光りの質がそれぞれの灯台で違うのです。

灯台の灯質はすべて異なり識別することができる

温泉に泉質があるように灯台にはそれぞれ灯質があります。光の質がそれぞれの灯台で違うのです。観音埼灯台の灯質は群せん白光で15秒に2回発光します。沖合の船舶から灯台を見た時に回転するレンズから放たれる光を15秒ごとに2回見ることができるようになっています。

間違わないように近隣にある灯台はそれぞれ灯質=光り方がすべて異なり識別できるようになっているのだとか。海上保安庁が発行している灯台表や海図には各灯台の灯質が記号で表記されています。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング