標高235mの低山でも日本の歴史に刻まれた、日本初の称号。正確な日本地図作成の基準点が、厚木に置かれていました。鳶尾山(とびおさん)と言います。神奈川県央部で遠方からも見渡せる山といえば阿夫利神社が置かれている大山が真っ先に思い起こされますが、その名山を差し置いたランドマークな山です。

山頂直下には大山眺望に優れた高さ17mの展望台

鳶尾山へは小田急線・本厚木駅からバスで鳶尾団地バス停にて下車。ほど近くにある天覧台公園が登山口となります。下山口は約5km先のまつかげ台の住宅街のはずれになります。

天覧台公園は明治14年に天皇が行幸された地でもあります。200段を超える階段がいきなり待ち構えています。

階段を上った先に赤い金刀比羅神社の鳥居。同神社は1605年創建で、相模国・武蔵国最古の金比羅神社でもあるそうです。山頂の一等三角点だけでなく、登山口際の金比羅神社までも最古の記録というは、何かしらのパワーを感じずにいられませんね。

神社脇に伸びる登山道を進みます。ここからはひたすらの登りになります。標高差は100mほどですが、距離にして1kmほど進むと展望台が見えます。緑とオレンジのカラーコーデの螺旋状階段の展望塔は、高さ約17m。

展望台からは西に大山と相州アルプスの荻野高取山から経ケ岳に続く山並みを見ることができます。反対側には横浜ランドマークタワーや江ノ島近辺を視界に捉えることができます。

展望台の立つピークから一度鞍部に下ります。登り返して鳶尾山頂です。たいそう立派な山頂石碑が建っています。三角測量の基準点が最初にここに設置された理由は、鳶尾山頂の眺望が良く、遠方からも見通せる場所だからということですが、今では山頂からの景観はあいにくな感じです。展望台からの景観を鳶尾山からの眺望とすることにしましょう。

山頂からまつかげ台登山口に続くトレイルはサクラが植栽され、春の花見シーズンはサクラロードを堪能できるようです。

史跡巡りとしてハイキングコースを楽しめる鳶尾山

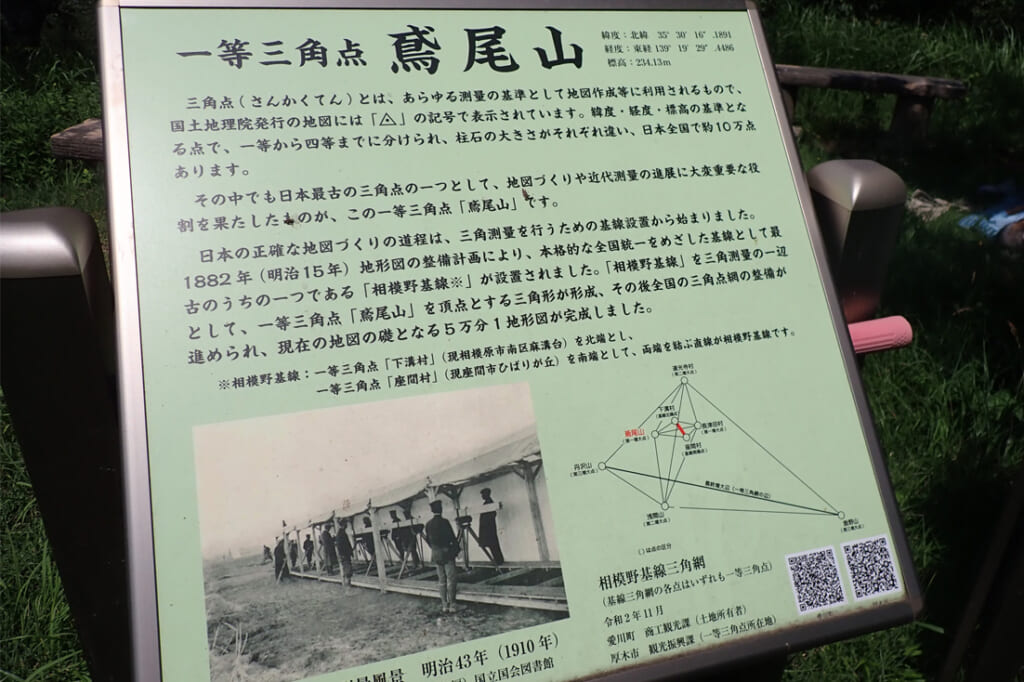

三角点は、あらゆる測量の基準として地図作成などに利用されるものです。緯度・経度、そして標高の基準となる点で、一等から四等までに分けられています。全国で約10万点あるそうです。これを多いと思うか少ないと思うかは、人それぞれになるでしょうね。その10万点のなかで日本最古の三角点のひとつが鳶尾山というわけです。

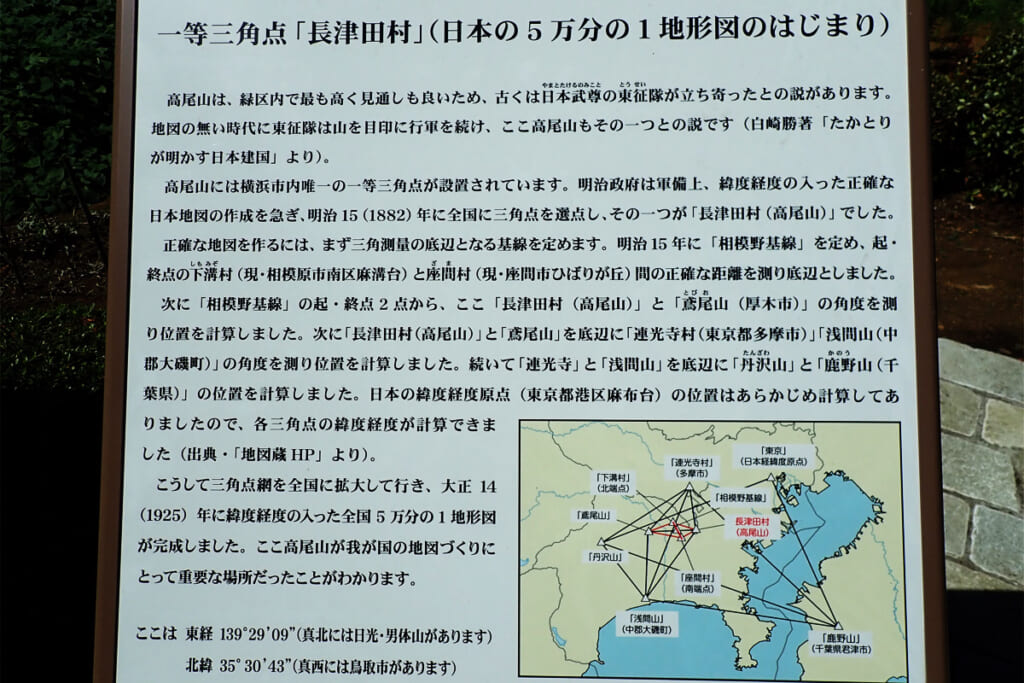

国土地理院が日本の正確な地図作りをするにあたって、まずは三角測量の基線が設置されました。最初のグループに相模野基線があります。この基線は一等三角点下溝村(現神奈川県相模原市南区麻溝台)を北端として、一等三角点座間村(現神奈川県座間市ひばりヶ丘)を南端としました。その結んだ直線を一編として一等三角点鳶尾山を頂点とする三角形が完成。その後全国に三角点網が整備され、現在の地図の基本となる5万分の一地形図が完成しました。

ちなみに鳶尾山の反対側に作られた三角点の頂点が一等三角点長津田村で、横浜市すずかけ台の高尾山頂です。これまた意外といえば意外ですよね。鳶尾山と共通しているのは、大山の眺望に恵まれていることです。

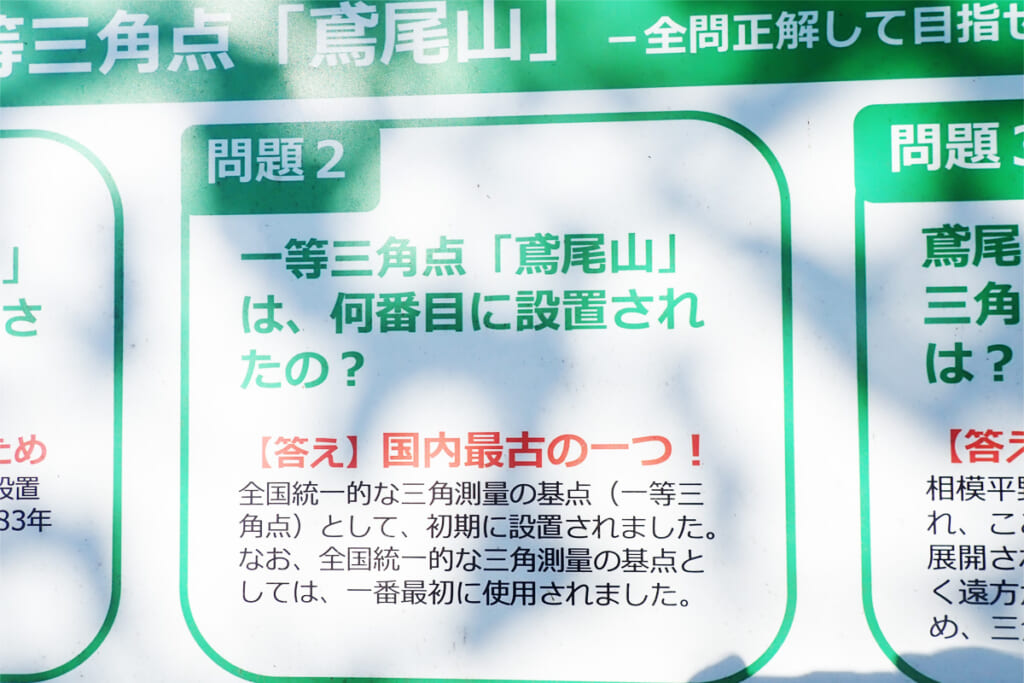

登山としては物足りなさが残りますが、山頂には一等三角点鳶尾山クイズのボードが置かれています。貴重な文化財としてハイキングを楽しむノリで、史跡巡りの登山はいかがでしょうか。もちろん来春のサクラの時期を狙うのもいいかもしれませんね。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング