全国各地に架けられている橋のなかには、歴史的な価値と美しさを併せ持つものも少なくありません。なかでも江戸時代に架けられ、現在でもその姿を残している橋は「日本三名橋」と呼ばれ、国内外から注目を集めています。

今回は「日本三名橋」である「日本橋」「錦帯橋」「眼鏡橋」について、それぞれの特徴や歴史を紹介していきます。どれも単なる移動手段としての橋ではなく、地域の文化や人々の暮らしと深く結びついてきた存在といえるでしょう。

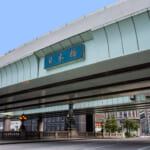

東海道の起点として栄えた「日本橋」

1603年に、江戸幕府を開いた徳川家康によって架けられた「日本橋」。架設当時は木造の太鼓橋で、歌川広重の浮世絵「東海道五十三次 日本橋 朝之景」にもその様子が描かれています。江戸時代には東海道をはじめとする五街道の起点と定められ、橋周辺は商業の中心地として大いに賑わっていました。多くの人々が行き交うこの橋は、当時の経済活動を支える重要な拠点でもあったのです。

現在の橋は1911年に完成した石造のアーチ橋で、1999年には国の重要文化財にも指定。周囲には歴史を感じさせる建造物も多く、今もなお訪れる人々を魅了し続けています。

釘を使わずに造られた美しい五連アーチ「錦帯橋」

山口県岩国市にある「錦帯橋」は、1673年に岩国藩主・吉川広嘉の命で架けられた木造橋です。全長約200mにわたる五連アーチが特徴で、釘を一切使わずに巧みな組木技法で建築。その構造は川の増水による被害を避けるために工夫されたもので、自然と調和した日本独自の設計思想が感じられます。

この独特な構造と景観の美しさから「日本三奇橋」にも数えられており、現在でも多くの観光客が訪れる名所に。四季折々の風景と橋が織りなす光景は、訪れる人々の心を和ませてくれることでしょう。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング