クマによる被害が、切れ間なく報じられるようになった昨今。クマ類の主食でもあるドングリの大凶作など複数の要因により、環境省は2024(令和6)年4月、絶滅の恐れがある四国のツキノワグマを除き、クマ類を「指定管理鳥獣」に指定するほどにまで増加しています。

アウトドアにおいては山奥ばかりではなく、キャンプ場などいつどこでクマに遭遇するかわかりません。冬眠期を除くクマの活動期全般で、クマに十分注意しなければなりません。

そのため、『ドキュメント クマから逃げのびた人々』(三才ブックス)から、最低限知っておきたいクマに対する基礎知識を学んでおきましょう。

日本に棲息するのは北海道のヒグマと本州のツキノワグマ

世界にはアメリカクロクマ、マレーグマなど8種類のクマが存在します。日本にはそのうちの2種類が棲息。北海道全域に棲息するヒグマと、九州・沖縄を除く本州にいるツキノワグマです。

かつて九州にもツキノワグマは棲息していましたが、1940年代にその数がゼロになり、四国は徳島県、剣山系の狭い範囲に20数頭が残るのみとなっています。ツキノワグマは、胸に白い三日月形の模様があるのが特徴です。

体の大きさは、ヒグマのオス成獣が200~大型で400kgくらい、メス成獣が100~大型で200kgくらい。ツキノワグマのオス成獣が60~100kg、メス成獣が40~60kgくらい。

どちらの種類も行動範囲はメスよりも、オスのほうが広範囲にわたります。その個体数はというと、ヒグマは現在約1万1600頭、ツキノワグマは10万頭前後と分析されていますが、山奥をホームとするクマの実数を正確に把握することは、専門家でも難しいとされています。

どちらの種類も基本的な生活サイクルは同じですが、季節、積雪地帯か無積雪地帯か、緯度などによって時期的なズレは生じます。一般的には初夏のころに繁殖期を迎え、秋には冬眠に備えて体重を3~4割増やし、冬眠に入るのが11~12月ごろ。冬眠明けは3~4月で、子どもとともに穴から出るのは4~5月ごろです。

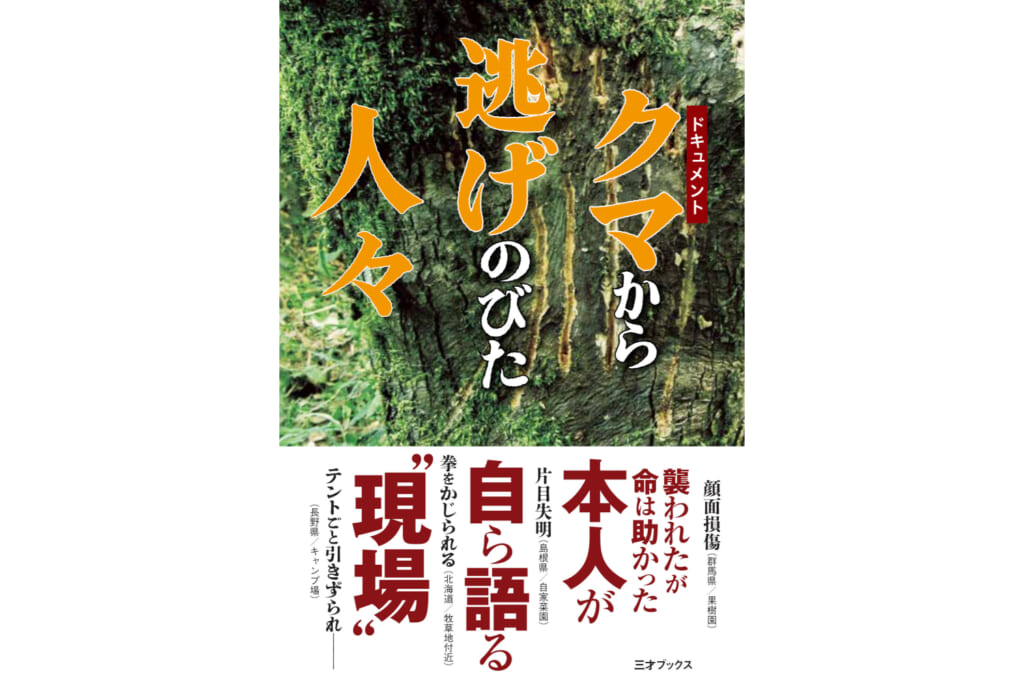

クマ穴に知らずに近づかないよう注意

クマが穴の中で過ごすのは約5カ月。その間、飲まず食わず、排泄もせずに過ごすほか、メスにおいては、初夏に交尾後すぐに受精卵が子宮に着床せず、冬眠期になって初めてその発育が始まります。そして冬眠状態のまま、出産や授乳を行うというから驚きの生態です。

クマの冬眠穴は、ヒグマとツキノワグマは違いがあります。ヒグマは自分で土に穴を掘ります。しかしツキノワグマは自分で穴を掘らず、岩の間の空洞や、木の根のすき間、樹洞など自然の穴を利用します。

ヒグマの場合、雪などによって土の中に掘った穴が隠れて、一見してわからない場合が多いので誤って近づかないよう、注意が必要です。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング