街中にいるときには思いもよらないようなピンチに陥ることが、山の中ではちょいちょいあります。この時期にありがちなのは……。

「山の中で日が暮れちゃった!」

都市部で生活していると、日没時間を気にすることなんてあまりないのではないでしょうか。オフィスで仕事をしていて、ふと気づいたら夜になっていた。地下街から地上に出てみたら夜だった。

べつに夜になろうが、外が暗かろうが、街中にいる限り、何も困ることはありません。でも居場所が山の中で、想定外に日が暮れてしまったとしたら……。

知人から聞いた話ですが、神戸にオフィスを構えて仕事をしているその方、午後にふとぽっかりと空いた時間があることに気づいて、気候のいい時期だったこともあり、窓から見えているウラヤマへ散歩に行ってみようと思いついたそうです。

子どもの頃によく登っていたところで、昔の記憶をたどりながら、風吹岩という絶景スポットまで行ってみたそうです。

懐かしさもあって、街を見下ろしながらのんびりとした時間を過ごしていたら、だんだん薄暗くなってきて、「これはいけない」とばかり、あわてて下山しようとしたところ、行きがけに歩いたはずの道がわからない。

「あれ? どっちから来たんだっけ……」と、道を探しているうちに、本格的に日が暮れて、途方に暮れたそうです。

どうしようもないので、110番に電話をかけて相談。結果的に救助要請を出すことになったとか。たとえすぐ近所のウラヤマであっても、日が暮れると戻ることすらできないという事例です。

日出没時刻はどれくらい変化するのか

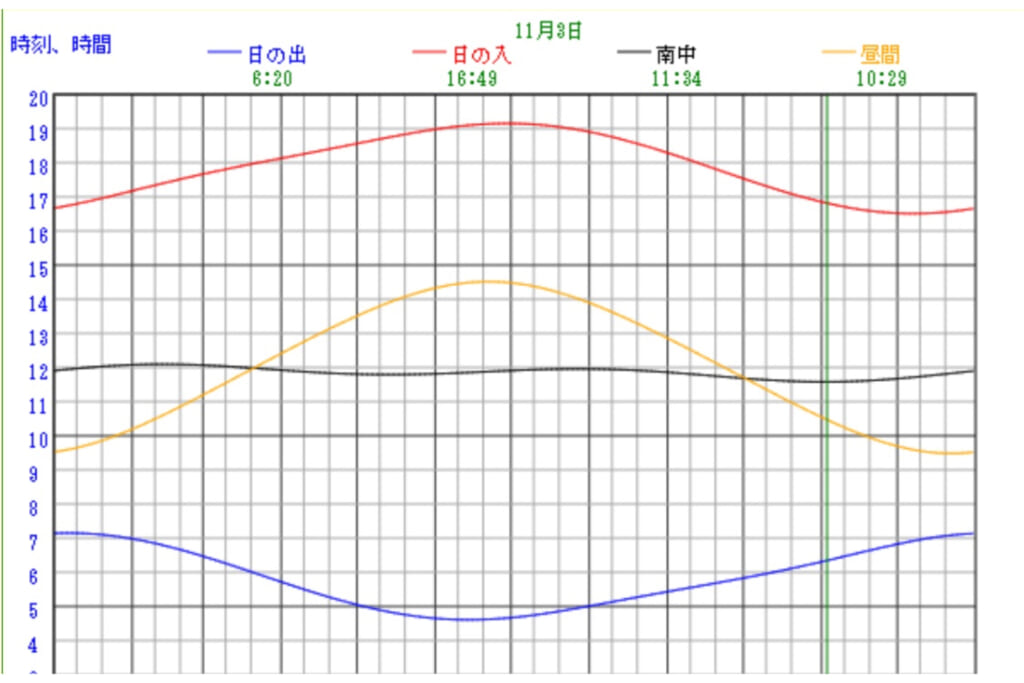

夏は日が暮れるのが遅くて、冬は早くなることなんて誰でも知っていますが、では今この時期に、どれくらい日没時刻が変化するのかを考えたことはありますか? 北アルプス北部の富山県を例にとって、年間の日出没時刻をグラフ化したものです。

6月下旬から7月上旬にかけてが、一番日没時刻が遅い時期です。仮に標高3000mの地点だとすると、19時25分。ところが、夏山シーズン真っ盛りの8月15日になると、18時52分。すでに30分も日没が早くなっています。

シルバーウイークの9月23日では、17時56分。お盆と比べても1時間の差。一番日没が遅い時期と比べると、1時間半も違うのです。

「秋の日はつるべ落とし」と言いますが、日没時刻の変化は秋が一番大きくて、思っているより早く日没の時間がやってきます。

山で日が暮れたらどうなる?

都市部で暮らしていると、日常生活の中で「本当の闇」を経験することはほぼありません。夜、寝室で灯りを消して寝ているときでも、なにかしらの光があって、停電でもしない限り〝鼻をつままれてもわからない〟ような闇にはなりませんよね。

近年夏が暑すぎるので、暑い季節には涼風が立ちはじめる夕刻から歩き始める「トワイライトハイキング」をすることがよくあります。筆者のホームマウンテン、六甲山だと、ケーブルやロープウェイで下山できるので、山上で日没を迎えても安心なのです。

暗くなっても危険の少ないコースを選び、もちろん携帯ライトを準備いただいたうえで、山の上から見る荘厳な日没を眺めます。

そのまま夜景タイムまで涼しい山上でゆっくりすごして、ケーブルで下山というパターンです。そのコース上に、街灯りが見えない森の中などが含まれている場合には、足元が危なくない場所で立ち止まってもらって、全員いっせいにライトを消すという体験をしてもらうことがあります。

ほぼ全員、真の闇を経験したことはなく、じっと立っているだけでも不安だと言います。まっすぐに立っているのかすらわからなくて、平衡感覚がおかしくなるのです。一度これを体験すると、暗闇の中で、山道を歩くことはなかなか困難だとわかると思います。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング