夏の定番アクティビティといえば海水浴。日差しを浴びながら思いっきり泳いだり、砂浜でのんびり過ごしたりする時間は格別ですよね。

海水浴場では波や深みに気を配る人は多いものの、人体に深刻な影響を及ぼす海の生き物はつい見過ごしがち……。そこで今回は、海水浴で遭遇する可能性が高い「海の危険生物」についてご紹介します。

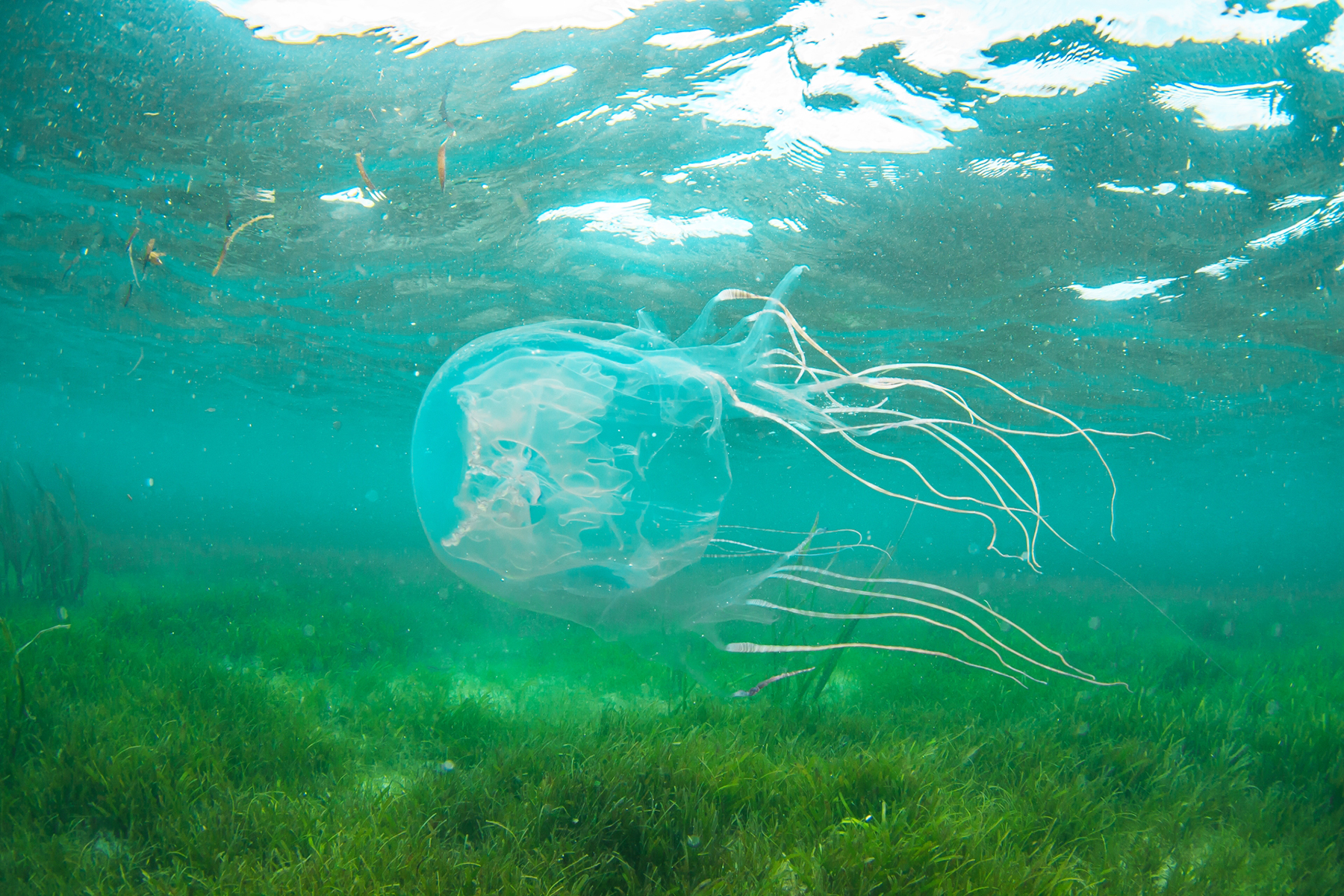

お盆シーズンは要警戒! 「クラゲ」の被害と対策

まず有名なところでは「クラゲ」の被害。日本近海に広く生息するアカクラゲなどに刺されると、まるで感電したような鋭い痛みが襲います。クラゲは刺毒を持つ「刺胞動物」で、特にお盆前後は被害が急増。海水浴場によってはクラゲ防止ネットを設置しているところもあるので、事前に確認しておくと安心でしょう。

ちなみに沖縄では、名前からして危険そうな「ハブクラゲ」が生息。刺されるとショック症状を引き起こしかねないほどの毒を持っているため、十分な注意が必要です。

もし刺されてしまった場合は絶対にこすらず、すぐに海から上がること。応急処置としてまず食酢をかけて刺胞の発射を抑え、皮膚に残った触手を慎重に取り除くことが重要です。

触ると危険! 猛毒を持つ海の生物

砂浜に打ち上がっていても絶対に素手で触れてはいけないのが「カツオノエボシ」。透き通った青い浮袋が特徴で、通称「電気クラゲ」と呼ばれる危険生物です。美しい見た目とは裏腹に強い毒を持ち、2度刺されるとアナフィラキシーショックを引き起こす可能性も。死んだ個体でも毒性は残るため、見つけても決して近づかないようにしましょう。

岩場の隙間などに潜む「ヒョウモンダコ」も油断大敵。体長は約10cmほどですが、唾液(だえき)にはフグ毒と同じテトロドトキシンが含まれています。かまれると神経まひを引き起こし、最悪の場合は呼吸困難に陥る危険も。万が一被害に遭った場合は、迷わず速やかに医療機関を受診してください。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング